「u」に似た記号を見かけたことはありませんか?

一見するとアルファベットの”u”のように見える記号、それがギリシャ文字の「μ(ミュー)」です。

この記号は、数学・物理・統計学といった理系の分野で頻繁に登場し、非常に重要な意味を持っています。

この記事では、μという記号の正体をわかりやすく解説し、見た目が似ている”u”との違いや、実際の活用例なども含めて詳しくご紹介します。

μの正体を理解すれば、専門的な文章や資料がぐっと読みやすくなるはずです。

それでは早速、μの世界をのぞいてみましょう。

「u」に似た記号の正体とは?

一見アルファベットの”u”に見える記号「μ(ミュー)」は、実はギリシャ文字の一種であり、古代から現代に至るまで、学術や科学の分野で多用されてきた特別な記号です。

数学や物理、統計などの理系分野において、μは単なる記号以上の意味を持ち、多くの重要な概念や単位と密接に結びついています。

この記事では、この「μ」という記号がなぜ「u」と似て見えるのかという視覚的な面だけでなく、その由来・読み方・使い方・応用範囲までを網羅的に解説していきます。

記号一つの理解が、専門的な文献の読み解きや知識の体系化にどれほど役立つかを、きっと実感していただけるでしょう。

ギリシャ文字μの基本情報

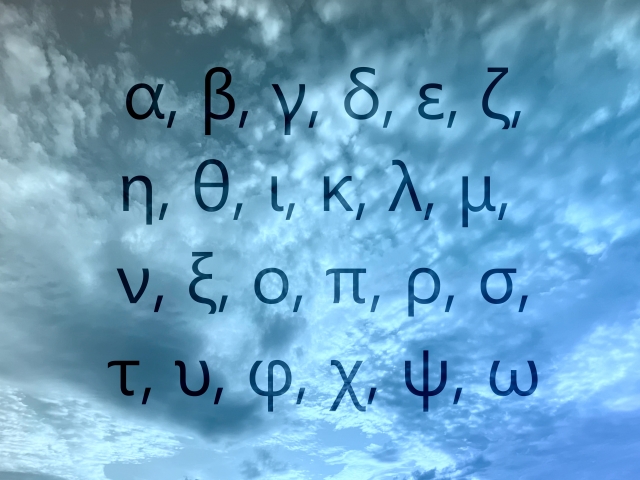

μ(ミュー)はギリシャ文字の小文字で、アルファベット全体の中で12番目に位置する文字です。

この文字は古代ギリシャ語に起源を持ち、長い歴史の中で数多くの分野に応用されてきました。

特に現代では、自然科学や工学、統計学といった専門領域で非常に高い頻度で使用されており、国際的にも共通して認識されている記号の一つです。

また、印刷物やディスプレイ表示においても視認性が高く、情報の簡潔な表現を可能にする利便性があります。

μの発音と読み方(ミュー)

μは日本語では「ミュー」と読み、英語では”mu”と表記され、同様に「ミュー」と発音されます。

その形状はラテン文字の”u”に酷似しているため、記号を初めて見る人にとっては混同しやすいものです。

しかし、発音も意味も全く異なります。

μは記号として特別な役割を持ち、たとえば統計的な平均値、物理学におけるマイクロ単位など、意味の明確な用途が定められています。

この記号の読み方と意味を正しく理解することで、科学的リテラシーの向上にもつながります。

数学におけるμの使用例

数学では、μは「平均(mean)」を表す代表的な記号として広く知られています。

特に統計学の分野では、全体の母集団における平均値、すなわち「母平均(population mean)」を示す際に使用されます。

例えば、正規分布を説明する式において、「μ=50」のように記述されることで、その分布の中心値が明示されます。

また、μは理論式だけにとどまらず、データ分析や品質評価の場でも頻繁に使用され、数値の中心的傾向を把握する際に重要な役割を果たします。

こうした使い方を通じて、μは単なる記号ではなく、情報の核となる概念を伝える鍵となっているのです。

μとuの違い

このセクションでは、ギリシャ文字のμとラテン文字のuが見た目にはどれほど似ているか、そしてその見た目の違い以上に、意味や用途、使われる分野でどれほど大きな違いがあるかを詳しく掘り下げていきます。

単なる視覚的な類似だけでなく、文字が担う機能や文化的背景の違いにも注目して解説します。

文字が担う機能や文化的背景の違いを理解することで、記号の使い分けが明確になります。

形状の相似性と意味の違い

見た目は非常に似ているμとラテン文字のuですが、その意味と使用目的はまったく異なります。

μは古代ギリシャ文字の一つであり、現在では主に科学や数学、特に統計や物理の分野において専門的な記号として使用されています。

一方で、uは英語などのアルファベットの21番目の文字であり、単語や文章を構成する一般的な文字として日常的に使用されています。

また、デザイン上の違いもあり、μは文字の右端がやや下に伸びている独特の形状を持つことが多く、フォントによってははっきりと区別できる点も注目に値します。

視覚的な混同が起きやすい場面では、用途や文脈に基づいて判断することが重要になります。

小文字と大文字の使い方の違い

μの大文字にあたるのは「Μ(ミュー)」ですが、実際の使用例としては小文字のμの方が圧倒的に多く見られます。

特に、科学記号や単位記号(例:μm、μgなど)では小文字のμが標準として使われており、大文字のΜはギリシャ語の綴りや記号として以外にはあまり登場しません。

このように、小文字と大文字では役割に大きな違いがあり、実用上は小文字が主に活躍しているのが現状です。

ラテン文字のuにおいては、大文字Uと小文字uの両方が一般文書や表記で頻繁に用いられ、特定の意味の違いというよりは文法上の区別として機能しています。

特殊文字としてのuとμの役割

uは特定の分野では変数や単位(たとえば電圧の単位である”V”に関連して速度や移動量を示す”u”など)として使われることもありますが、一般的には文字そのものに深い意味はありません。

それに対してμは、マイクロ(10のマイナス6乗)を示す単位接頭辞として広く使われており、たとえばマイクロメートル(μm)、マイクログラム(μg)などがその例です。

また、統計では平均値、物理では摩擦係数、化学では透過率など、μは非常に多様な意味を担う重要な記号です。

そのため、μは一般のアルファベットとは一線を画した、専門記号としての役割を強く持っています。

μの由来と歴史

このセクションでは、μという記号がどのようにして誕生し、科学や数学の世界で重要な意味を持つようになったのかを紐解いていきます。

背景を知ることで、記号への理解がより深まるでしょう。

歴史的な経緯を理解することで、現代における記号の重要性がより明確になります。

ギリシャ文字の起源

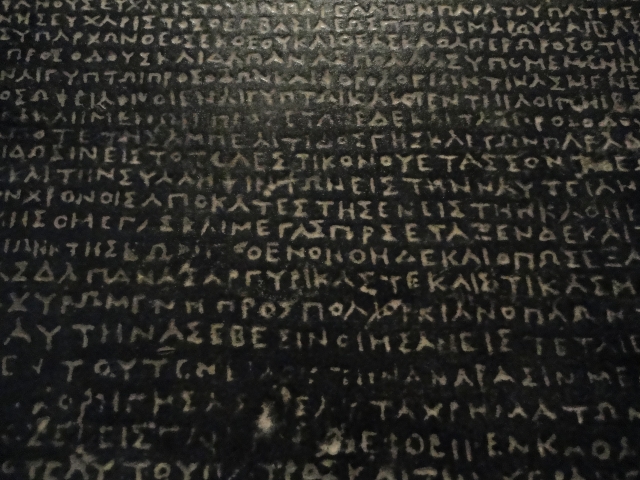

ギリシャ文字はフェニキア文字に起源を持ち、紀元前8世紀ごろに整備されました。

それまで主に表音的ではなかった文字体系に対して、ギリシャ文字は母音を表す文字を初めて導入したことで、後のアルファベット(ラテン文字やキリル文字など)の基礎を築きました。

この発展により、学術的な記録や哲学的・数学的思考を記述する手段が整えられ、知の体系が文字によって明確に表現されるようになりました。

μもこのギリシャ文字体系の中の一文字として登場し、単なる表音文字から、やがては数理的な意味合いを持つ記号へと進化していきます。

特に数学・科学分野においてその重要性が認識されるまでには、何世紀もの学術的蓄積と変遷が存在しています。

数学記号としての発展

19世紀以降、統計学や物理学の著しい発展とともに、μは単なるアルファベットの一文字という枠を超えて、理論を支える記号としての役割を担うようになりました。

例えば統計学においては、母集団の平均を表す記号として定着し、論文やデータ分析では欠かせない要素となりました。

また、物理学ではマイクロ(10^-6)という単位接頭辞としても広く使われ、科学的な数値表現においてμは極小単位を示す上で不可欠な存在になっています。

このように、μは歴史的な文字であると同時に、現代の科学的思考と表現に深く根付いた記号なのです。

μのユニコードでの表記

ユニコードにおけるμ(ミュー)のコードポイントは「U+03BC」です。

このコードはUnicode標準で定義されており、HTMLなどのWebページや、Word・Excel・LaTeXといった文書作成ツールで、文字化けを避けながら正確に表示するために使用されます。

たとえば、HTMLでは「μ」または「μ」と書くことでμを表示できます。

また、Unicodeを活用することで多言語間のデータ交換や、システム環境を問わない文字表示が実現されるため、プログラミングやデータ処理の場面でも重要な存在です。

Unicodeを使った正確な記号の表示は、科学的な内容や計測値を共有する上での信頼性にもつながる重要な要素です。

μに関連する記号

μのように、見た目がアルファベットと似ているギリシャ文字や記号は他にも存在します。

このセクションでは、μと混同されやすい代表的な記号をいくつか紹介し、それぞれの意味や用途について簡潔に説明していきます。

類似記号を正しく区別できることで、専門文献の読解力が大幅に向上します。

oみたいな記号の紹介

oに似た記号としてよく挙げられるのが、ギリシャ文字のσ(シグマの小文字)やθ(シータ)です。

これらの記号は、数学や統計の世界では非常に頻繁に登場し、記号それぞれが独自の意味を持っています。

たとえばσは標準偏差を示すのに使われ、統計的な分布の広がりやばらつきを表現するうえで欠かせません。

θは主に角度や角の大きさを表す記号として、幾何学や三角関数の分野で多用されます。

また、視覚的にはoに似ていても、これらの記号はそれぞれ異なる起源と意味を持っており、文脈によって正しく読み取る力が求められます。

他にもφ(ファイ)やω(オメガ)といった文字も、丸みを帯びた形状からoに近い印象を持つかもしれませんが、用法がまったく異なります。

こうした記号は、ギリシャ文字としての由来を持ちながらも、近代の数学や科学で確固たる地位を築いているのです。

視覚的な印象だけでなく、その背景や使用分野に注目することで、記号に対する理解がさらに深まるでしょう。

Mのような記号との比較

大文字のΜ(ミュー)はラテン文字のMに非常によく似ているため、見慣れない人にとっては簡単に混同してしまうことがあります。

しかし、これらは異なる文字体系に属しており、それぞれ異なる意味や用途を持っています。

Μはギリシャ文字の一つであり、ギリシャ語の中で使われるだけでなく、科学や数学の文脈では記号的な役割を持つこともあります。

一方、ラテン文字のMは英語をはじめとする多くの言語で日常的に使われており、記号というよりは文字としての意味合いが強いです。

さらに、フォントによってはΜ(ミュー)の縦線がより直立しており、角ばった印象を与えるのに対し、Mは中央の谷の部分が広めに取られていたりするなど、微妙な形状の違いもあります。

文脈によっては判断が難しいこともあるため、記号として使用されている場合は意味の違いをしっかり押さえておくことが大切です。

学術論文や工業系の図面など、専門分野ではこの種の混同が誤解を生む要因となるため、注意深く区別する習慣をつけておくと安心です。

その他の数学記号とその意味

- σ(シグマ):標準偏差などに使用。

- λ(ラムダ):波長や固有値などに使用。

- φ(ファイ):黄金比や位相角を表す際に使用。

- ω(オメガ):角速度や終値、電気回路におけるインピーダンスの表記に使われることがあります。

- γ(ガンマ):加速度、角度係数、ゲーム理論での利得関数など、さまざまな数理モデルに登場。

- ξ(クシー):確率変数や特性関数など、統計学や確率論での使用が見られます。

数学と統計におけるμの重要性

このセクションでは、μが統計学や物理学でどのように使われているかを具体的に見ていきます。

単なる記号としてではなく、実際の数値表現や分析での役割を理解することが重要です。

実践的な活用方法を理解することで、データ解析スキルが格段に向上します。

数値の表現と統計的要素

μは統計学において「母平均(population mean)」を表す記号として広く用いられます。

母平均とは、全体の母集団における平均値を意味し、個別の標本ではなく、母集団全体の傾向を捉えるための代表値として重要です。

例えば、μ=100という表記は、ある調査対象全体の平均値が100であることを示しており、データの分布の中心的な位置を明確に示すのに役立ちます。

統計分析においてμは、分布の位置や形状を定義するためのパラメータとして、正規分布やt分布などのモデルに頻繁に登場します。

さらに、μは視覚的にもシンプルで判別しやすく、多くの数式において情報を簡潔に伝える強力なツールとなっています。

単位としての扱い

物理学の世界では、μは「マイクロ」を意味する単位接頭辞として、国際単位系(SI)において採用されています。

「マイクロ」とは10のマイナス6乗(10^-6)を意味し、非常に小さな量を表現する際に使われます。

たとえば、1マイクロメートル(μm)は1ミリメートルの1000分の1、すなわち1メートルの100万分の1の長さです。

また、μg(マイクログラム)は1gの100万分の1であり、医療・薬学・化学の分野では日常的に使用される単位です。

電子工学や材料工学などの分野でも、μA(マイクロアンペア)、μF(マイクロファラッド)といった表記でμが登場し、精密な測定や制御を支える役割を果たしています。

このように、μは極小の世界を扱う科学技術の進歩に不可欠な記号となっています。

返品とも関わるマーキングにおける使われ方

工業製品や電子機器のパッケージ、あるいはロジスティクス分野において、μは微小数量や微調整を表す目印として使われることがあります。

たとえば製品における微小な部品サイズの管理、包装に関する厚みの表記、品質管理ラベルに記載される計測単位などにμが使われています。

返品や交換が発生する際の管理用ラベルにおいても、μ単位で表される精密な誤差やスペックの記録が重要となるケースがあります。

こうした場面では、μは単なる記号というよりも、製品品質や工程管理における精度の高さを象徴する指標として機能しています。

結果として、μを正しく読み取り、使用できることが、現場のスムーズな運用やミスの防止にも直結するのです。

μを使った具体的な例

ここでは、μが実際にどのような場面で使われているのかを具体的な例を通して見ていきます。

理論だけでなく、実務や応用面でもμが果たす役割を知ることで、より実践的な理解が得られるはずです。

具体例を通じて学ぶことで、記号の活用イメージが明確になります。

実践的な数学問題におけるμの例

たとえば、あるデータの分布において「μ=50、σ=10」と記載されている場合、これは平均値が50、標準偏差が10である正規分布を表しています。

このような表現は統計的分析において非常に重要で、μの値が分布の中心、σがその広がり(分散の大きさ)を示します。

この式を用いることで、ある範囲に含まれる確率を計算したり、偏差値を求めたりすることが可能になります。

例えば「μ±σ」の範囲にデータの約68%が収まるという性質は、品質管理や教育評価、医療データの解釈など、さまざまな応用分野で利用されています。

μを数式で具体的に理解することは、実際の統計問題を読み解く際に大きな助けとなるでしょう。

データ分析におけるμの重要性

ビジネスにおけるデータ分析では、売上、アクセス数、在庫数、ユーザー数など、多くの数値を平均で評価する場面が頻繁にあります。

μという記号を用いて平均値を示すことで、単なる数字の羅列ではなく、分析対象全体の傾向を一目で把握しやすくなります。

たとえば、複数の支店や部門の業績を比較する際に、μを活用して「全体平均に対してどれほど乖離しているか」を示すことが可能です。

また、μはデータの中心を示す役割だけでなく、異常値の検出やトレンド分析の基準としても使われます。

KPI(重要業績評価指標)設計にもμの概念を取り入れることで、目標設定や業績評価がより客観的かつ説得力のあるものになります。

商業分野での利用法

μは商業分野でもさまざまな形で活用されています。

たとえば、製品の不良率分析では、μを用いて平均的な不良発生率を把握することで、改善ポイントを特定しやすくなります。

また、顧客満足度調査や市場調査においても、回答データの平均値(μ)を算出することで、全体の傾向や評価の分布を視覚的に捉えることができます。

さらに、小売業やECサイトの価格戦略、在庫管理などでもμは活用され、需要の予測や仕入れの最適化などに寄与します。

このように、μの概念は数字を「理解する」ためだけでなく、「経営判断」や「顧客対応」にまで活かせる実践的な指標なのです。

まとめ

この記事では、見た目が似ている「μ」と「u」の違いを軸に、μの正体から活用方法までを解説してきました。

ここでは最後に、μを理解することの意義や、今後どのように知識を深めていけるかを振り返ります。

μの理解を通じて、科学的思考力と実践的応用力の両方を身につけることが可能です。

μを理解する意義

「u」に似たこの記号μを正しく理解することは、単に記号を見分ける能力を高めるだけでなく、統計や科学的リテラシー全体を底上げする効果があります。

統計グラフや科学論文などに頻繁に登場するこの記号の意味を把握しておくことで、専門的な情報をより正確に読み解くことができ、データ分析や研究活動においても有利に働きます。

さらに、μはその使用範囲が広いため、複数の分野における知識の橋渡しとしても重要な役割を果たします。

記号の理解が学際的な知識の習得につながるのです。

「u」に似た記号の学びの深堀

似て非なる記号たちを区別できるようになると、論文や資料の読み取りが格段に向上します。

たとえば、μとuを正しく識別できることで、統計資料や科学論文に含まれる数式やグラフの意味をより正確に解釈できるようになります。

また、それぞれの記号がどの分野で、どのような意味で使用されているかを学ぶことで、視野が広がり、関連する知識も自然と身につくようになります。

こうした記号の理解は、単なる暗記にとどまらず、知識の応用力を養う学びとしても大変有益です。

今後の学習の方向性

数学や科学における記号の知識は、単元ごとの理解を深めるだけでなく、複雑な理論や概念を整理する際の助けにもなります。

μをはじめとした記号に慣れることで、数式やデータに対する心理的なハードルが下がり、学習意欲の向上にもつながるでしょう。

将来的に専門分野へ進む場合、こうした記号の理解はそのままスムーズなステップアップに繋がり、学術論文の読解や技術的なレポート作成、さらには研究活動の基礎力となるはずです。

記号の習得が専門知識への入り口として機能し、学習効率の向上に直結します。