「牛へんに土」という文字を見たことがありますか?

一見、存在しそうで実は多くの人が混乱する不思議な漢字です。

このページでは、その読み方や意味、由来を徹底的に解説します。

この文字は一見ありそうで、実際には辞書で見つけにくい不思議な存在で、知的好奇心を刺激する興味深いテーマとなっています。

「牛へんに土」の漢字とは?

日常生活ではあまり見かけない「牛へんに土」という組み合わせですが、漢字に興味を持つ人にとってはとても気になるテーマです。

この文字は一見ありそうで、実際には辞書で見つけにくい不思議な存在です。

日常の中で耳にしたり、SNSなどで見かけて調べたくなる人も多く、知的好奇心を刺激します。

一見、実在しそうでいて、実は多くの人が「どんな漢字だろう?」「本当にあるの?」と疑問を抱きます。

漢字は部首と構成の組み合わせによって意味が変化するため、「牛へんに土」がどういう意味を持ちうるのかを探るのは非常に興味深い作業です。

まずは「牛へん」に使われる代表的な漢字や、その構造、そして意味の傾向を詳しく整理して理解していきましょう。

漢字の背景を掘り下げることで、単なる文字の理解にとどまらず、古来の文化や思想にも触れることができます。

牛へんの漢字一覧とその読み方

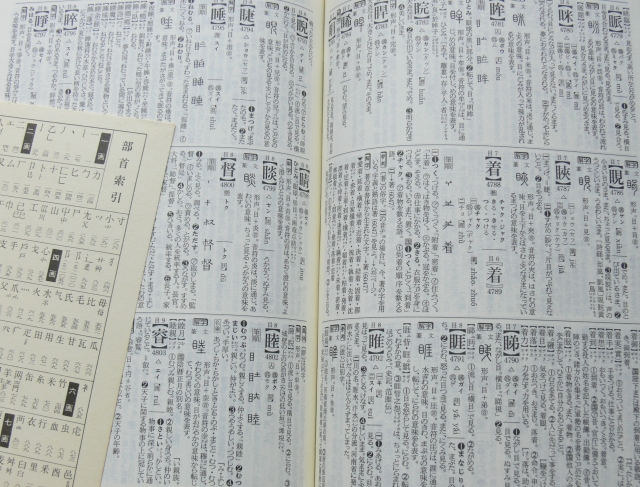

「牛へん(うしへん)」は、漢字の左側に「牛」の偏が付く部首です。

この偏を持つ文字は牛に関係するものが多く、動物、性質、行動などを示すものがほとんどです。

代表的なものに「牝(めす)」「牡(おす)」「特(とく)」「牧(まき)」などがあります。

これらの漢字は、古代から家畜としての牛が生活に密接に関わってきたことを表しており、農業や生業、社会のあり方をも反映しています。

また、「牛へん」を持つ漢字は共通して“穏やかさ””力強さ””勤勉さ”といった象徴的な意味を持つものも多く、漢字文化圏における価値観の一端を垣間見ることができます。

牛へんに土の漢字の意味と特徴

「牛へんに土」と言われると、一見「牡(おす)」のようにも思えますが、実際には「牛+土」という漢字は存在しません。

しかし、この二つの文字が示す世界観には深い共通性があります。

「牛」は労働力や家畜の象徴、「土」は生命の源であり、両者が結びつくと「農耕」「収穫」「生産」といった自然の循環を連想させます。

文字としては存在しないものの、概念的には“自然と労働の融合”を表しているとも言えるでしょう。

このように、「牛へんに土」という組み合わせには、漢字の成り立ちを考えるうえで興味深い象意が潜んでおり、文字文化の奥深さを感じさせます。

読み方は?「牛へんに土」を解読する

「牛へんに土」という表現は、見慣れない形のために多くの人が誤って理解してしまうことがあります。

特にSNSや検索サイトで「牛へんに土」というキーワードを見かけて調べる人も多いですが、実際のところ、この形を持つ漢字は辞書には存在しません。

多くの場合、それは「牡(おす)」という文字と混同されているのです。

「牡」は正式な漢字で、「牛へん」と「土」から成り立っています。

この字の読み方は「お(す)」のほかに「ぼ」と読む場合もあり、熟語によって使い分けられます。

たとえば「牡牛(おうし)」は雄の牛、「牡丹(ぼたん)」は花の名前として知られています。

どちらも「雄々しさ」「力強さ」「繁栄」を象徴する意味を持っています。

この漢字の構造を理解することで、単に読み方を知るだけでなく、古代からの文化的背景や言葉に込められた象徴も感じ取ることができます。

中国では牡牛が労働や豊穣の神聖なシンボルとされ、日本でも古来より「牡丹」は富貴の象徴とされてきました。

このように「牛へんに土」=「牡」という漢字は、見た目の構造以上に深い歴史的・文化的意味を内包しているのです。

牛へんに生や牛へんにヒとの違い

「牛へんに生」は「牲(せい)」という字で、「いけにえ」や「供物」を意味し、古代の儀礼文化と深く関わりがあります。

この文字はもともと宗教的な背景を持ち、神々に捧げる家畜を指していました。

つまり「牲」は単なる動物ではなく、神聖な儀式に使われる特別な存在を表していたのです。

そのため、古代中国や日本においても、この字は「犠牲」や「供物」といった概念と結びつき、宗教・政治・文化の場で重要な意味を持っていました。

さらに、「牲」という文字の成り立ちをたどると、牛を神に捧げる行為が国家的な儀礼として体系化されていたことがわかります。

古代の王朝では、豊作祈願や戦勝祈願の際に家畜を供える風習があり、そこから「牲」という文字は”神への誠意”や”人間の祈り”を象徴する文字となりました。

そのため、この字は単なる宗教語彙ではなく、古代人の信仰心や社会構造を映し出す文化的な証でもあります。

一方で「牛へんにヒ」は「牝(めす)」を指し、動物の雌を表す漢字です。

この字は生物的な性別を明示するだけでなく、繁殖や生命の継続というテーマと深く関連しています。

古代の人々は、雌雄を区別して記録することで、家畜の管理や神事の準備を正確に行っていました。

したがって、「牝」と「牲」はどちらも人間の暮らしと密接に関わる実用的な意味を持つ漢字だったのです。

加えて、「牝」は単なる性別を示すだけでなく、母性や生命を象徴する文字として文化的にも扱われてきました。

日本では「牝馬(めんば)」や「牝牛(めうし)」のように使われる一方で、文学作品などでは”柔らかさ”や”育む力”の比喩として登場します。

このように「牲」と「牝」は、それぞれが人間と自然との深い関係性を言語化した存在だと言えるでしょう。

両者は対象となる性別や役割を区別するために生まれた文字であり、人々が動物を生活の中心に据えていた時代の言語的痕跡といえます。

また、これらの漢字を通して、当時の社会がどのように自然と共存していたのか、そして動物をどれほど重要視していたのかをうかがい知ることができます。

さらに、「牲」「牝」「牡」の3文字を比較すると、人類が動物に対して抱いてきた宗教的・文化的意識の深さを感じることができるでしょう。

これらの文字は単に漢字学的な興味を超え、人類史や精神文化の根源を読み解く手がかりともなるのです。

部首「うしへん」の役割について

「牛へん」は主に動物や家畜、特に”牛”やそれに関する行動・性質を示す意味を持っています。

そのため、この部首をもつ漢字は穏やかさ、忍耐、労働、安定といったイメージを含んでいることが多いです。

さらに、牛は古代から人間社会にとって欠かせない労働力であり、豊穣や平和を象徴する存在でもありました。

そのため、「牛へん」を持つ漢字は単に”分類”のための記号ではなく、古代人の生活観、信仰、思想を映し出しているのです。

農業、祭祀、動物飼育などの文化を映す鏡であると同時に、人と自然の調和を語る象徴的な文字群ともいえるでしょう。

「牛へんに土」を含む熟語の解説

「牛へんに土」と言えば、「牡牛」という熟語を思い浮かべる人が多いでしょう。

文字としての印象だけでなく、文化や神話にまで広がる奥深い意味を持っています。

ここでは、実際に使われている熟語やその由来、そしてそれらがどのように日本語や思想に影響してきたのかを詳しく解説します。

牡牛という熟語の意味と用いられ方

「牡牛(おうし)」は雄の牛を意味し、古くから力強さや豊穣の象徴として用いられてきました。

星座の「牡牛座」は、4月下旬から5月中旬生まれの人を指し、安定や堅実を象徴すると言われます。

神話の世界では、ギリシャ神話に登場する”ゼウスが化けた牡牛”が有名で、美と力の両方を象徴する存在として語り継がれています。

日本においても「牡牛」は農耕の守り神としての役割を担ってきた時代があり、その姿勢や性質から「勤勉」「安定」「実直さ」を意味する言葉として受け継がれています。

また、文学や占星術の分野では「牡牛座の性格」として、穏やかで粘り強く、感受性豊かな性質を象徴するものとされます。

単なる動物の呼称にとどまらず、人の心や運勢を表す象徴としても使われてきた点が興味深いです。

牛土馬とその意味の探求

「牛土馬(ぎゅうどば)」という熟語は正式には存在しませんが、文献や古語の中では「牛馬(ぎゅうば)」や「牛馬のごとし」といった表現が多く見られます。

これは「牛や馬と共に働く人」「農地を耕す民」を意味し、農業社会における勤勉な庶民の姿を象徴しています。

古文では「牛馬の労(うまのろう)」という表現があり、苦労をいとわず働くことを称える意味で使われてきました。

また、「牛土馬」という語を想像上の言葉として考えると、牛と大地、馬と風のように、自然との共存を象徴する詩的なイメージが浮かび上がります。

このような漢字の組み合わせが示唆する世界観は、古代の人々が自然と一体となって生きていた思想そのものを映しているのです。

牛へんに関する熟語一覧

牛へんの漢字を含む熟語には以下のようなものがあります。

「牧場」「牝馬」「特産」「犠牲」「牧童」「特牛」など、いずれも牛や家畜、そして人間との関係性を表しています。

たとえば「牧場」は家畜を育てる場所、「犠牲」は神に捧げる供物、「特産」は地域の恵みを象徴する言葉です。

これらの熟語は、単なる言葉の集合ではなく、古代から続く人と動物、自然との深い結びつきを反映しています。

どれも牛や家畜、犠牲、農業などの文化的背景と深く結びついており、漢字一つひとつに当時の人々の価値観や生活感が息づいているのです。

「牛へんに土」の画数とその重要性

漢字を調べるうえで「画数」も見逃せません。

画数は字の構造を理解する手がかりであり、書道や姓名判断でも重視されます。

実際、画数は単なる数値ではなく、文字の成り立ちや美しさ、意味の広がりを読み解くための重要な指標となります。

書写や書道の世界では、バランスの取れた字形を作るために画数のリズムを意識することが求められ、また姓名判断においては「運勢を決定づける数」として古くから信じられてきました。

漢字の画数について理解する

「牡」という字は、部首を含めて【7画】の漢字です。

「牛」が4画、「土」が3画で合計7画となります。

この数は比較的少ない部類に入り、書く際にも全体のバランスが取りやすい字形です。

画数を理解することは、漢字を正確に書くだけでなく、その字の構成要素を視覚的に分解して捉えることにも役立ちます。

たとえば「牛」と「土」という異なる要素を持つ字であるため、左の偏と右の旁の配置バランスが重要です。

書写練習では、この7画を意識して筆順や形を整えることで、美しく読みやすい字を書くことができます。

また、漢字辞典で調べる際には画数が検索の基本単位となるため、正しい画数を把握しておくことで目的の字を素早く見つけることができます。

電子辞書やアプリでは画数検索機能があり、特に複雑な字を調べる際に便利です。

さらに、画数は筆順とも密接に関わるため、学習初期に正しい筆順と画数を覚えることは、文字を美しく書くための基礎作りにもつながります。

画数が意味するものと運勢

姓名判断などでは画数に意味を見出すこともあります。

文字の総画数は「運勢」「性格傾向」「人生の流れ」を象徴するとされ、「牡」の7画は堅実・忍耐・誠実を表す数とされます。

特に7画という数は古来から「安定」や「精神的な強さ」を示す数字として用いられ、姓名判断では地に足の着いた努力家の象徴とされます。

この画数を持つ人は、派手さはなくとも着実に成果を積み重ね、信頼を得るタイプとされることが多いです。

また、書道の分野では、奇数の画数が力強さや独立性を、偶数の画数が調和や安定を示すといわれています。

7画の「牡」は、奇数でありながらも穏やかさを兼ね備えたバランスの取れた文字として評価されています。

このように、画数は単に線の数を数えるだけの要素ではなく、文字が持つエネルギーや美的バランスを読み取る手がかりでもあるのです。

漢字「牛へんに土」の歴史的背景

漢字は時代とともに形や意味が変化してきました。

「牡」という字も例外ではなく、古代から現代に至るまで文化的・宗教的背景の中で多様な意味を担ってきました。

文字としての成り立ちを探ることで、単なる「牛+土」という構造以上に、当時の人々の思想や世界観を読み解くことができます。

この背景を知ることで、文字が持つ文化的価値の深さを感じ取ることができるでしょう。

漢字の由来と進化

「牡」は古代中国の甲骨文字に由来し、「牛」と「土」が組み合わされた形は「地に属する雄牛」を象徴していました。

甲骨文字や金文では、農耕の神に捧げられる雄牛が力と繁栄の象徴として描かれており、この字形の誕生は人々の祈りや信仰と深く関わっています。

さらに、時代が進むにつれて篆書・隷書・楷書へと形が整い、宗教的意味合いから日常語へと変化していきました。

戦国時代や漢代の文献では、家畜の記録や供物の名称に「牡」の文字が頻繁に用いられ、国家的な儀礼の一部として定着していったことが確認されています。

また、日本に漢字が伝わった際、「牡」は動物の雄を示す字として広く受け入れられました。

『古事記』や『万葉集』の記述にも見られるように、牡牛や牡鹿など、雄の象徴としての使われ方が定着し、力強さ・繁殖力・守護といった意味を帯びるようになります。

こうした歴史を経て、「牡」は自然界における生命の循環と人間社会の営みを結びつけるシンボル的な存在へと発展していきました。

文化や歴史における「牛」や「土」の significance

「牛」は古代より力強さと忍耐の象徴であり、人々にとっては家族のように近しい存在でした。

一方、「土」は生命を育む母なる大地であり、農耕文化においては収穫と再生の循環を象徴します。

この二つが結びついた「牡」という字は、単なる生物的な雄を表すだけでなく、「生命の根源」や「自然の恵みへの感謝」という精神的価値をも含んでいます。

古代中国では、牛は神聖な動物とされ、祭祀において神々に供えられる対象でした。

大地を耕し、人々に糧を与える牛の存在は、地と天、人と自然をつなぐ重要な媒介者だったのです。

こうした背景から、「牛」と「土」が組み合わさることにより「天地の調和」や「安定」「繁栄」を意味する文字として尊ばれました。

日本でも同様に、牛は豊穣・忍耐・安定の象徴とされ、農耕信仰や干支文化の中で特別な位置を占めています。

このように、「牛」と「土」の組み合わせは単なる文字の構成にとどまらず、古代の人々が大自然と共に生き、感謝し、祈りを捧げた精神そのものを反映しているのです。

子供たちに漢字を教える際の工夫

「牛へんに土」は形も意味も印象的なので、教育の現場でも良い教材になります。

特に子どもにとって、視覚的にわかりやすい構造を持つ漢字は記憶に残りやすく、学習意欲を引き出すのに最適です。

牛や土といった身近なモチーフを使うことで、文字に親しみを持ちながら自然と学習が進みます。

「うしへん」を使った教育方法

部首の学習を通じて、漢字の意味をグループごとに覚えることができます。

たとえば「牝」「牡」「牧」「特」などを並べて比較すると、子どもでも自然に「牛へん」の共通点を理解できます。

授業では実際にこれらの漢字をカードにして分類ゲームを行うと、楽しみながら記憶に定着します。

また、漢字の右側の部分(旁)に注目し、それぞれの意味を考えさせることで、「形と意味の関係」を自分で発見する学びの体験を得ることができます。

さらに、牛へんの漢字を農業や生活の歴史と結びつけて教えると、文字を単なる記号としてではなく”文化の一部”として理解できるようになります。

たとえば「牧=家畜を放つ場所」「特=特別な牛」などの説明を通じて、昔の暮らしと漢字の結びつきを感じ取らせることができます。

こうした指導法は、社会科や生活科の内容とも連動できるため、教科横断的な学習にも発展します。

楽しみながら学ぶ漢字の練習法

イラストを使ったり、動物の写真と一緒に覚える方法もおすすめです。

たとえば「牡牛=おすのうし」「牝馬=めすのうま」と関連づけることで、楽しく覚えられます。

また、漢字を描く際に”牛の形をイメージしながら書く”アクティビティを取り入れると、書く動作そのものが学習の一部になります。

さらに、絵日記や自由研究で「牛へんの漢字調べ」をテーマにすると、子ども自身が意味や使い方を探し出す探究学習へと発展します。

このように、「牛へん」を使った漢字教育は、言葉の知識だけでなく、観察力・表現力・文化理解を育てる効果もあります。

教師や保護者が一緒に学びの体験を共有することで、子どもたちの漢字への関心は一層高まるでしょう。

「牛へんに土」に関するよくある質問

最後に、「牛へんに土」にまつわる誤解や疑問をより丁寧に解いていきましょう。

インターネット上ではこの言葉が注目を集めている一方で、実際の意味や正しい漢字を知らないまま広まってしまうケースも少なくありません。

この章では、誤解されやすい点や読み方の注意点、そして漢字を正しく理解するためのポイントを詳しく紹介します。

牛へんに土の漢字に対する誤解を解く

SNSなどでは「牛へんに土」という漢字が存在するかのように紹介されることがありますが、正確には「牡(おす)」のことを指しています。

「牛+土」という形の文字自体は辞書に登録されておらず、正式な漢字ではありません。

誤解が生まれる背景には、ネット上での略称的な表現や、見た目の似た字形を誤って認識してしまうことがあるからです。

また、「牡」という字が難読であることも誤解の一因です。

見慣れないために「牛へんに土」と分解して覚えようとする人が多いのですが、その結果”別の文字が存在する”と勘違いしてしまうことがあります。

正しくは「牛へん」と「土」を組み合わせた正式な漢字が「牡」であり、これが動物の雄を意味する字です。

誤情報をそのまま信じず、辞書や信頼できる情報源を確認することが大切です。

さらに、この文字は「牡丹」や「牡牛」などでよく使われるため、植物名や星座名の中で覚えるのも効果的です。

こうして文脈の中で学ぶことで、漢字の形・意味・音の3つが自然に結びつき、誤解を防ぐことができます。

読み間違いや注意点を紹介

「牡」は「お」だけでなく「ぼ」と読む場合もあります(例:牡丹=ぼたん)。

文脈によって読み方が変わるため、熟語全体で覚えるのがコツです。

特に「牡牛(おうし)」のように音読みで使われる場合と、「牡丹(ぼたん)」のように訓読みで使われる場合があるため、漢字単体ではなく言葉の組み合わせで覚えると混乱しにくくなります。

また、この字は「牝(めす)」と対になる概念であるため、セットで覚えるのがおすすめです。

漢字の意味を対比的に理解することで、語彙力も深まり、文章表現の幅が広がります。

さらに、音声での発音学習や書写練習を併用すると、視覚と聴覚の両方から記憶が強化され、間違えにくくなります。

漢字は見た目の印象だけで判断するのではなく、その構造と成り立ちを理解することが正確な学習への第一歩です。

「牛へんに土」はその良い例であり、正しい知識を身につければ、漢字学習の面白さと奥深さを実感できるでしょう。

漢字学習に役立つリソース

漢字の意味や由来を深く知りたい人は、信頼できる辞書や学習サイトを活用しましょう。

漢字は単なる文字ではなく、文化・歴史・思想が凝縮された存在です。

その背景を知ることで、学習がより興味深く、記憶にも残りやすくなります。

ここでは、初心者から上級者まで使えるリソースを紹介します。

辞書やウェブサイトのおすすめ

「漢字ペディア」や「weblio辞書」などは、部首・読み・画数・熟語まで網羅的に調べられる便利なオンライン辞典です。

特に「漢字ペディア」は日本漢字能力検定協会が運営しており、正確で信頼性の高い情報を提供しています。

語源や成り立ちをビジュアルで理解できるため、学習者の理解を深めるのに最適です。

また、weblio辞書は複数の国語辞典を横断検索できるため、意味の比較や用例確認にも便利です。

さらに、文化的な背景を調べたい場合は「漢字文化資料館」や「漢字の成り立ちを学ぶ博物館サイト」などもおすすめです。

古代文字の画像や、実際の書物に登場する例を見ながら学べるため、文字の歴史を体感しながら理解を深められます。

学校教育や漢字検定の学習においても、これらのサイトを組み合わせて使うと効果的です。

アプリで学ぶ漢字の魅力

最近はスマホアプリでも漢字練習が可能です。

「漢字検定対策アプリ」「書いて覚える漢字練習帳」などを使えば、ゲーム感覚で学べます。

多くのアプリでは、書き順アニメーションや筆順チェック機能が搭載されており、正しい書き方を自然に習得できます。

特に子どもや初心者にとっては、視覚的にわかりやすく、短時間で集中して学べる点が大きな魅力です。

さらに、AIを活用した学習アプリでは、苦手な文字や頻出問題を自動で分析して出題してくれる機能もあり、効率的な学習が可能です。

「漢検スタディ」「トレーニング漢字10000」などのアプリは、検定合格を目指す学習者にも人気です。

通勤時間やスキマ時間を活用して少しずつ学べるため、継続的な学習にも最適です。

紙の教材と併用することで、手書きの練習とデジタル学習の両方のメリットを得られます。

現代の漢字学習では、こうした多様なリソースを上手に組み合わせることが、楽しみながら確実に力を伸ばすコツと言えるでしょう。